Team

Die Abteilung Kultur und Imagination

Forschende aus den Disziplinen Kunst- und Architekturgeschichte, Kultur- und Literaturwissenschaft sowie Geschichte und Public History arbeiten gemeinsam zu kulturellen Entwicklungen im östlichen Europa.

Die Abteilung wird geleitet von Prof. Dr. Arnold Bartetzky.

Abteilung

Kultur und Imagination

Die Abteilung beschäftigt sich mit kulturellen Mustern und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, die sich in Kunst, Literatur, Architektur und verschiedenen Feldern von Populärkultur und Wissensproduktion artikulieren. Dabei geht es um die Hervorbringung von Imaginationen, die als Bilder im weitesten Sinne verstanden werden, und zugleich um die Bedeutung der Kultur für die Formung von Gesellschaften. Im Mittelpunkt stehen das Visuelle und das Narrative, einbezogen sind aber auch performative Praktiken. Mit diesem Profil bildet die Abteilung einen Rahmen für interdisziplinäre Studien in einem breiten kultur- und geschichtswissenschaftlichen Fächerspektrum.

Die laufenden Forschungen fokussieren die drei Themenfelder »Erbe und Kanon«, »Wissen und Wahrheit« sowie »Zukunftsentwürfe«, die durchweg an aktuelle gesellschaftliche Debatten anknüpfen. Sie sind vielfältig mit den Leitthemen des GWZO verwoben und bieten zugleich wesentliche Anknüpfungspunkte zum Leibniz-Forschungsverbund »Wert der Vergangenheit«, an dem mehrere Mitarbeiter*innen der Abteilung beteiligt sind.

Aus der Arbeit der Abteilung

Anpassung und Radikalisierung. Dynamiken der Populärkultur(en) im östlichen Europa vor dem Krieg

– GWZO-Beteiligung im Leibniz-Programm Kooperative Exzellenz

Dieses Verbundprojekt unter Federführung des ZfL untersucht in interdisziplinärer, vergleichender Perspektive Populärkulturen in Belarus, Polen, Russland, Ukraine und Ungarn seit den 1980er Jahren. Am GWZO untersucht Indira Hajnács das ungarische Folkloreerbe. Populärkulturelle Phänomene werden im Projekt aus historischer, literatur-, kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive erforscht, an Gegenständen aus Literatur, Film und bildender Kunst, Fernsehserien, Volks- und Popmusik, Videos, Memes, Wandmalerei und Graffiti, dem Politjournalismus und sozialen Medien. Das Projekt verspricht neue Erkenntnisse über populärkulturelle Dynamiken vom Aufbruch der Demokratisierung in den 1980er / 1990er Jahren bis zum heutigen Erstarken nationalistischer Ideologien und autoritärer Strukturen.

Klassiker des rumänischen Films

Ein neues Buch zum rumänischen Film, in diesem Zuschnitt die erste Publikation dazu in deutscher Sprache und aus dem GWZO. Es enthält 25 Filmessays geschrieben von Filmexpert*innen und -enthusiast*innen nicht nur aus Rumänien. Es wurde herausgegeben von Dana Duma (București), Stephan Krause (Leipzig) und Anke Pfeifer (Berlin) und überspannt mehr als ein Jahrhundert rumänischer Kinematographie, macht Lust aufs cinema românesc.

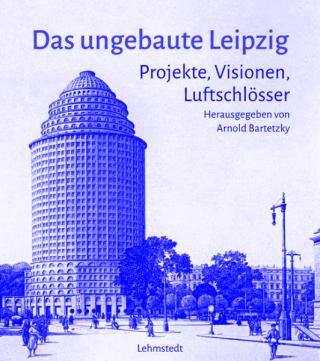

Neuerscheinung: Das ungebaute Leipzig. Projekte, Visionen, Luftschlösser

Herausgegeben von Arnold Bartetzky unter Mitarbeit von Greta Paulsen ist Ende 2023 im Lehmstedt Verlag der Band »Das ungebaute Leipzig« erschienen. Das reich illustrierte Buch handelt von den architektonischen und städtebaulichen Zukunftsverheißungen von einst, die sich nicht erfüllt haben, und doch vielfach bis heute nachwirken. Auch wenn sie aus der Rückschau oft realitätsfern, mitunter bizarr, erheiternd oder erschreckend erscheinen, spiegeln sie architektonische und städtebauliche Leitbilder, drängende Fragen, akute Probleme, Wünsche und Hoffnungen der jeweiligen Gegenwart. Der aus einer Lehrveranstaltung hervorgegangene Band fand ein starkes Medienecho, zu dem neben Presse- und Fernsehbeiträgen auch eine Radio-Sendereihe von MDR Kultur gehörte.

Mehr Informationen finden Sie hier.

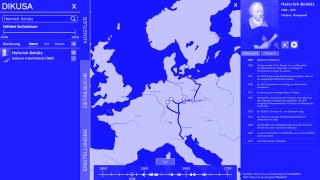

Künstler, Kunstwerke und Wirkungsorte: Digitalisierung und Visualisierung von Netzwerken

Das am GWZO angesiedelte DIKUSA-Teilprojekt untersucht die Migration und Mobilität von Künstlern in, nach und aus Sachsen im 17. Jahrhundert. Es stellt Fragen nach Verbindungen und Netzwerken zwischen den Künstlern untereinander, zwischen Künstlern und Auftraggebenden sowie den Kunstwerken und deren Entstehungsanlässen. Ein weiteres Ziel ist die georeferenzierte Visualisierung der Künstlerwege. Über ihre aktuellen Forschungen berichten Diana Lucia Feitsch und Susanne Jaeger in einem Beitrag des Saxorum Blogs für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen, der im Februar 2024 auf der Startseite des Blogportals Hypotheses platziert wurde.

Zum Blogbeitrag geht es hier.