Ляйбніц-Інститут історії та культури Центральної та Східної Європи (ГВЦО)

Leibniz-Instytut Historii i Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (GWZO)

Leibniz-ústav pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (GWZO)

Kelet-Közép-Európai Történet- és Kultúratudományi Intézet (GWZO) - Leibniz Institut

Leibniz-inštitút pre históriu a kultúru strednej a východnej Európy (GWZO)

Institutul-Leibniz pentru studiul istoriei şi culturii în Europa Centrală şi de Est (GWZO)

Лейбниц-Институт истории и культуры Центральной и Восточной Европы (ГВЦО)

Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի պատմության և մշակույթի Լայբնից ինստիտուտ (ԳՎԶՕ)

Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)

Das GWZO

Das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) hat die Region zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria im Forschungsfokus. Von der Spätantike bis heute untersuchen wir Eigenheiten, Wandlungen und Wechselbeziehungen in einer immer globaleren Welt. Grundlegendes Tiefenwissen zum östlichen Europa entsteht, wenn Expert*innen aus unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen und Wissenschaftskulturen zusammenkommen. Wir informieren die Fachwelt und die Öffentlichkeit über die Forschungsergebnisse mit Fach- und Sachbüchern, Ausstellungen, Veranstaltungen und digitalen Wissensressourcen. So machen wir vergangene und aktuelle Entwicklungen im östlichen Europa verständlicher.

Aktuelles

Leipziger Erklärung

»Wissenschaftsstandort Leipzig gegen Demokratiefeindlichkeit und Rechtsextremismus: Für akademische Freiheit, Menschenrechte und Demokratie«

Die Wissenschaftseinrichtungen der Region Leipzig, darunter auch das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), beziehen entschieden Position gegen Angriffe auf unsere Demokratie. Die Achtung der Würde aller Menschen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Pluralität, Toleranz, internationaler Austausch und Vielfalt sind Voraussetzungen für unser Zusammenleben auf dem Campus, für erfolgreiche Forschung und beste Studienbedingungen.

Dr. Corinne Geering an Johannes Kepler Universität Linz berufen

Wir gratulieren: Unsere GWZO-Kollegin Dr. Corinne Geering erhielt den Ruf auf die Tenure-Track-Professur »Transformative Change in a Social Science and Humanities Perspective« an der Johannes Kepler Universität Linz. Am 1. Februar 2025 tritt sie ihre neue Stelle am Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte und dem neugegründeten Linz Institute for Transformative Change (LIFT_C) an. Dort wird sie sich mit der Gestaltung nachhaltiger Zukünfte für strukturschwache Regionen beschäftigen. Corinne Geering war seit 2018 am GWZO beschäftigt, zunächst in einem Projekt zu »Ländlichen Gesellschaften« in der Abteilung II »Kultur und Imagination«, und seit 2019 als Leiterin der Nachwuchsforschungsgruppe »Ostmitteleuropa im Vergleich«. Sie schreibt damit die Erfolgsgeschichte der Gruppe weiter, die in ihrer bisherigen Laufzeit bereits zwei erfolgreiche Promotionsabschlüsse vorweisen kann. Wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft!

Dissertationsprojekt erfolgreich verteidigt

Wir gratulieren: Am 21. Januar 2025 verteidigte Aurelia Ohlendorf ihre Dissertation an der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität Leipzig und schloss mit der Bewertung »magna cum laude« ab. Ihre Dissertation mit dem Titel »Wasserkraft im Dienst des Sozialismus. Die Globalisierung des sowjetischen Staudammbaus« ist im Rahmen des GWZO-Teilprojekts B03 »Ost-Süd-Beziehungen im globalen Kalten Krieg: Wirtschaftliche Aktivitäten und regionalwissenschaftliche Interessen ostmitteleuropäischer RGW-Länder in Afrika« am SFB 1199 »Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen« entstanden. Es wurde von Prof. Dr. Frank Hadler und Dr. Uwe Müller (beide GWZO-Abteilung »Verflechtung und Globalisierung«) betreut. Zweitgutachter war Prof. Dr. Klaus Gestwa (Universität Tübingen). Aurelia Ohlendorf war von Mai 2020 bis Dezember 2024 als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der GWZO-Abteilung »Verflechtung und Globalisierung« tätig.

Europas Mitte hat einen großen Historiker verloren. Nachruf auf František Šmahel (1934–2025)

Das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) trauert um Prof. Dr. František Šmahel, einen Historiker von europäischem Rang, der die tschechische Mediävistik weit über ein halbes Jahrhundert geprägt hat und am 5. Januar 2025 sehr hoch betagt verstorben ist. Wir werden František Šmahel als großen Wissenschaftler und zugewandten Kollegen in Erinnerung behalten. Er wird fehlen, auch wenn all seine Bücher in unserer Bibliothek greifbar sind.

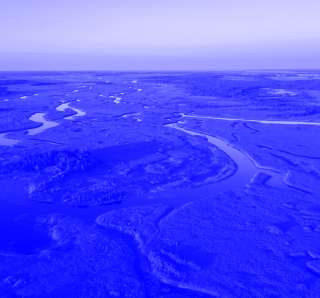

GWZO-Ringvorlesung im WiSe 2024/25

Unter dem Titel »Gebirge, Gewässer und Natur zwischen Elbe und Amur« beschäftigt sich die Ringvorlesung des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) im Wintersemester 2024/25 mit den Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Veränderung von Natur, Klima und Landschaft. Die Reihe findet ab dem 30. Oktober zweiwöchentlich mittwochs um 17 Uhr am GWZO statt.

Für weitere Informationen zu Terminen, Vortragsthemen sowie der Anmeldung zur Onlineteilnahme:

Neu erschienen: »Staging the Pagan Past«. Sammelband zu ethnizistischen Geschichtskonzepten und Popkultur in Mitteleuropa

Die geschichts- und kulturwissenschaftliche Forschung des GWZO hat vor dem Hintergrund stärker werdender rechtsradikaler Bewegungen eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Der neueste Sammelband unserer Institutsreihe »Visuelle Geschichtskultur« untersucht die Faszination für das heidnische Zeitalter in populären Geschichtsaneignungen. Die von unserer GWZO-Kollegin Dr. des. Karin Reichenbach (Abteilung Kultur und Imagination) und Ralf Hoppadietz M.A. herausgegebenen Beiträge beleuchten, wie historisches Reenactment, Neuheidentum oder Metalmusik politische Ideologien transportieren (können). Denn populäre Vorstellungen über vorchristliche Gesellschaften sind häufig von ethnozentrischem Denken und idealisierten Vorstellungen von Ursprünglichkeit und martialischem Heldentum geprägt. Die Publikation steht kostenfrei im Open Access zur Verfügung.

Ausstellung »Bellum & Artes«

400 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg haben sich zwölf Museen und Forschungsinstitutionen aus Deutschland, Tschechien, Schweden, Polen, Italien, Spanien und Belgien zusammengefunden, um gemeinsam in transnationaler Perspektive die Auswirkungen des Krieges auf die Künste zu beleuchten. Geleitet wird das Projekt vom GWZO (Dr. Susanne Jaeger, GWZO-Abteilung »Kultur und Imagination«) und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Jede der Partnerinstitutionen repräsentiert eine andere ehemals vom Dreißigjährigen Krieg betroffene Region. Sie alle eint die Absicht, durch intensive Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Forschung und Museumsarbeit das Bewusstsein für das gemeinsame kulturelle Erbe Europas zu stärken. Die aktuelle Ausstellung »The Battle for Europe War and Art during the Thirty Years‘ War« der Königlichen Rüstkammer Stockholm läuft bis zum 31. August 2025 und zeigt die Dynamik von Krieg und Kunst und den Kampf um Vormacht und Religion im damaligen Europa anhand von originalen Waffen, Textilien und kostbaren Beutestücken.

ERC SynG »EUROpest«: GWZO an internationalem Konsortium beteiligt

Das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) ist Teil eines neuen Forschungsprojektes, das ab Mitte 2025 durch die Europäische Kommission und den Europäischen Forschungsrat gefördert wird: Am European Research Council (ERC) Synergy Grant »EUROpest«. Unter dem Titel »A Novel Understanding of Pandemic Disease in Preindustrial Europe (1300-1800): Combining History, Machine Learning and Natural Sciences« startet das Vorhaben Mitte des kommenden Jahres. Es bringt zehn führende Forschungsinstitutionen aus Europa und den USA zusammen – darunter neben dem GWZO das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie, die JLU Gießen oder die Georgetown University Washington. »EUROpest« widmet sich der Frage, warum ein und derselbe Virus, dieselbe Bakterie oder der gleiche Krankheitserreger, je nach sozialem und historischem Kontext, völlig unterschiedliche biologische und gesellschaftliche Folgen haben kann. In interdisziplinärer Zusammenarbeit werden Genetiker*innen, Klimatolog*innen, Archäolog*innen, Historiker*innen oder Ökolog*innen über 50 historische Epidemien in Europa untersuchen – von der Pest im Mittelalter bis zur Einführung des Pockenimpfstoffs zu Beginn der Industrialisierung. Koordiniert wird das Konsortium von der Universität Warschau unter Federführung von Prof. Dr. Adam Izdebski. Weitere Informationen in Kürze.

GWZO Teil des Konsortiums NFDI4Memory

Durch eine erfolgreiche Einwerbung wird das GWZO Teil des Konsortiums »NFDI4Memory«. »NFDI4Memory« gehört zu der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und zielt darauf ab, eine langfristige und nachhaltige Forschungsdateninfrastruktur für das digitale Zeitalter aufzubauen. Voraussetzung für die Aufnahme ist ein wesentlicher Beitrag zu den Task Areas des Konsortiums. Diesen Beitrag wird das GWZO mit dem Projekt »Virtuelle Ambiguitäten modellieren. Anwendungsmöglichkeiten aus dem östlichen Europa (VAMOD)« leisten. Gemeinsam mit dem Ersteller Dr. Sven Jaros wird prototypisch ein Datenkorpus in die Fachdatenbank FactGrid überführt. Das Korpus umfasst ca. 800 Urkunden mit ca. 1.600 Orts- und 5.000 Personennennungen für das heutige polnisch-ukrainische Grenzgebiet (»Kronruthenien« bzw. »Rotreußen«) zwischen 1340 und 1434. Mit der Überführung beschreitet das Projekt neuartige Wege der Datenmodellierung, die über Richtlinien und Best-Practice-Guidelines dokumentiert und somit nachhaltig für die historisch arbeitende Community zur Verfügung stehen werden.

Frieden für die Ukraine

Unsere Gedanken sind bei unseren ukrainischen Kolleg*innen und Freund*innen. Auf Befehl Putins hat das russische Militär am 24. Februar 2022 ein Land im Herzen Europas angegriffen, mit dessen Wissenschaftler*innen wir vielfältige Kooperationen pflegen, in dem Freund*innen, Kolleg*innen und Familienmitglieder unserer Mitarbeiter*innen leben. Wir sind in Sorge als Menschen und alarmiert als Wissenschaftler*innen, dass massive Geschichtsklitterung als Vorwand für eine völkerrechtswidrige Invasion dient. Wir appellieren an die deutsche Öffentlichkeit, beim Blick auf das östliche Europa ihren Expert*innen und nicht Geschichtsfälschungen zuzuhören. Wir hoffen mit den Menschen in der Ukraine auf das Ende der Aggression, verbeugen uns vor ihrem Einsatz und vor den vielen Menschen in Russland und Belarus, die trotz aller Gefahren offen Kritik üben.